Sagenwelt der Talschaft Lauterbrunnen

Die Sagenwelt der Talschaft Lauterbrunnen

In vielen mythologischen Sammlungen der Schweiz wird immer wieder auf die Reichhaltigkeit der Sagenwelt in den Berggebieten, vor allem auf jene des Berner Oberlandes hingewiesen.

Auch die Talschaft Lauterbrunnen kann eine breite Palette von Erzählungen aus einer tiefgründigen Sagenwelt anbieten. Die mächtige Berg- und Wasserwelt hat die Talbevölkerung stets stark beeindruckt; man lebt nahe an dieser gewaltigen Natur, in enger Verbundenheit mit ihren Kräften und ihren Erscheinungen. Die Abgelegenheit des Bergtals hat nicht verhindert, dass Siedler aus verschiedenen Kulturräumen, zuerst Alemannen mit ihrer nordisch geprägten Mythologie und später, Walser aus dem Lötschental mit ihrem natur-religiösen Brauchtum, einen vielschichtigen Volksglauben entstehen liessen.

Die Lauterbrunner Sagen haben sich im Laufe der Zeit, durch Erzählgemeinschaften beim Abendsitz in der Nachbarschaft oder in der Alphütte, stets weiterentwickelt. Sagen sind auch Wandergut; durch Wanderknechte und -handwerker, durch Säumer und Händler wurden sie weiter angereichert.

Unsere Sagen wandeln sich bis heute und auch in der Zukunft weiter. Die Erzählerinnen und Erzähler werden sie auslegen und ausschmücken mit persönlichen Erfahrungen und Eindrücken, mit neuen Inhalten, die ihnen auch zugetragen werden. So bleiben die alten Geschichten zu allen Zeiten lebendig und wir werden immer wieder über wundersame Ereignisse in unserem Tal staunen können.

Ein Kratten voll Lauterbrunner Sagen

Schon während seiner Zeit als Sekundarlehrer in Lauterbrunnen, 1913 – 1920, hat Hans Michel (1888 – 1957) Sagen-Geschichten in unserem Tal zusammenzutragen. Sein Forschergeist hat ihn angetrieben, unzählige Quellen zu finden, in Bibliotheken und in Schriften aller Art. Vor allem aber hat er sich die Erzählungen, die im tiefsten Inneren des Volksglaubens entstanden sind, angehört, bei Leuten in allen Talwinkeln, in den Dörfern, Weilern, Heimetli und Alphütten.

Daraus ist sein «Lauterbrunner Sagen-Chratten» entstanden, der weit über unsere Region hinaus bekannt wurde.

Das Sagenbuch wurde 1936 erstmals veröffentlicht, im Verlag Otto Schlaefli AG, Interlaken.

In seinem Vorwort erwähnt Hans Michel:

«Zum Teil bis in die heidnische Vorzeit zurückreichend, sind im Lauterbrunner-Sagenkreis die meisten mythologischen Entstehungsmotive enthalten, so der Geisterbannung und anderer magischer Künste, der Seelenwanderung, der unheildrohenden Vorzeichen, der Schlangen, Erdmännlein und Riesen. Die Leitmotive anderer sind die durch Sünde verlorene Blüemlisalp, Schreckgespenster, Poltergeister, Wetterzeichen, Drachen, verborgene Schätze, Hexen- und Teufelswerke. Da und dort treffen wir naturgeschichtliche, etymologische, besonders aber geschichtliche Anklänge.

Dem Grossteil liegt das sittlich-erzieherische Motiv zugrunde, das als Sage allgemeines Volksgut war, lange bevor die heilige Schrift es wurde, In diesen kindlich-unbefangenen Überlieferungen ist ein Fingerzeig, eine Mahnung oder Warnung enthalten.»

Geschichten aus Hans Michels «Sagen-Chratten»

Zwei beliebte und charakteristische Sagen aus unserer Talschaft, die auch heute noch gerne im Familienkreis oder in Erzählgemeinschaften weitergegeben werden. Eine davon sogar im urchigen Lauterbrunner Dialekt.

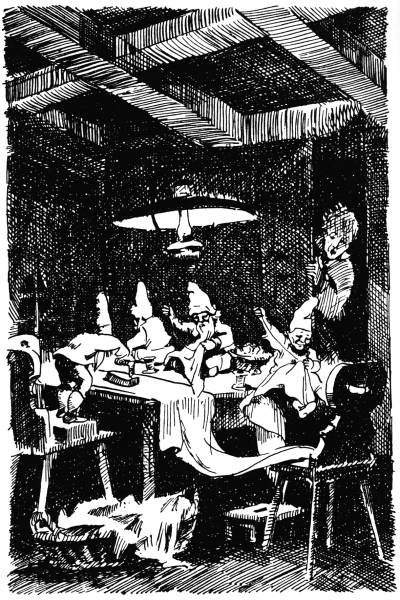

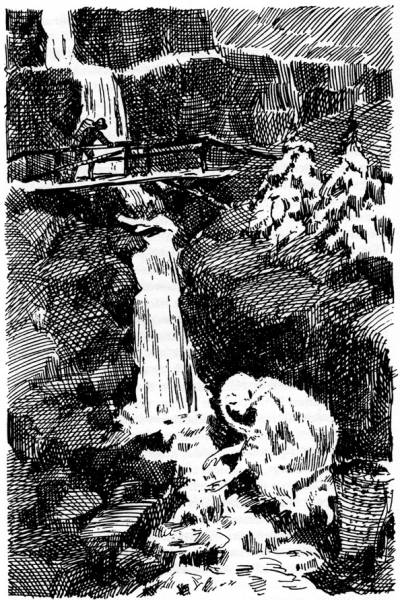

Die Illustrationen, die in allen Auflagen des Sagenbuchs publiziert wurden, stammen von der namhaften Malerin und Illustratorin, Erika von Kager (1890 – 1978), aus Zürich (später New York).

Die weisse Frau am Mattenbach

Vom hintern Grund ragen die Felsen des Schwarzmönchs lotrecht hoch in den Himmel empor. Morgenseits werden die Steilstürze durch etliche Fluhsätze unterbrochen. Über diese schwebt bei Schneeschmelze und Landregen silbern der Mattenbach nieder. Ist dies bei Föhnlage im Winter der Fall, dann sagen die Leute im Stechelberg: «Der Mattenbach rinnt zu Unzeiten, die weisse Frau wäscht ihr Geld.»

Alle hundert Jahre wird sie einmal hier gesehen, und sie wartet auf Erlösung durch ein Heilignacht- oder Froufastenkind (1). Aber sie wartet schon seit undenklichen Zeiten, denn das Dörflein ist gar klein, und so wenig Kindlein werden in einer von diesen Nächten geboren.

Es war einmal ein Winterabend, in den Hofstatten schliefen Baum und Strauch in herbiger Kälte. Alles war Stein und Bein gefroren; an den Felswänden oben hingen die erstarrten Wasserfälle wie blauweisse Vorhänge. Aber an den hohen Schneekämmen der Grenzkette, da wurde gewiss was angerichtet. Auf allen Gräten wirbelten im Ringeltanz Schneefahnen hoch; in der satten Bläue schwammen die langen Föhnfische so prall, dass man hätte drauf sitzen können. Richtig – schon zu vormittnächtlicher Stund ging der heisse Hexentanz los, der den Schnee von

den Bergen nahm. Krachende Eisbrüche prasselten über die Flühe herunter und erschreckten die nächtliche Stille.

In der frühesten Morgenfrühe, es war grad zwischen Tag und Nacht, die sinkende Mondscheibe stand übergross hinter der Gydisfluh, da waren die Bergbauern, mit den Milchbrenten am Rücken, schon auf dem Wege zu ihren dunkel in den Schnee geduckten Scheuerlein. Nachdem man die ganze Nacht das Eis von den Flühen hatte poltern hören, verwunderten sie sich nicht, dass der Mattenbach in gehörigem Schwall über die Sätze sprang. Einer von den Hirtern war ein Froufastenkind. Als er dem Vieh Futter gestossen, Wasser angeboten und die übrigen Stallarbeiten besorgt, da schloss er sorglich die Türe und sprach wie gewöhnlich vor dem Weggehen sein: «Walt Gott!» Er war kaum ein paar Stubenlängen vom Stalle weg, grad auf der Brücke, da sah er am untersten Mattenbachfall die weisse Frau in schneereinem, wallendem Gewande. Sie wusch in den rauschenden Wasserschleiern blinkendes Silber, eine Laubhutte voll. Er sah es so deutlich wie die Hand vor dem Gesicht. Jetzt winkte sie ihn heran, und als er wie ein Hölzerner stehen blieb, da rief sie: «Guter Mann, habt doch Erbarmen, erlöset meine arme Seel und nehmt als Entlöhnung all mein Geld!»

Dem Bauern, der ein armer Schlucker war und der es in der Hand hatte, der hablichste Mann zu werden, dem sass die schwarze Furcht im Nacken. Der Narr musste ein Zeichen tun, sprang ab vom getretenen Weg mit der vollen Milchbrente am Rücken über Stotz- und Schreithäge heimzu.

Und die weisse Frau muss nochmals hundert Jahre warten, bis der Mattenbach wieder einmal im Winter rinnt, der Rechte kommt und sie erlösen kann.

(1) Kind, zu Fronfasten geboren

Dr Schnyder von Isenfluoh